Auteur/autrice : ViolainePatrimoine

Art Déco à Saint-Brieuc

Chaumont, capitale du design graphique

Le Vitra Campus : haut-lieu du design et de l’architecture

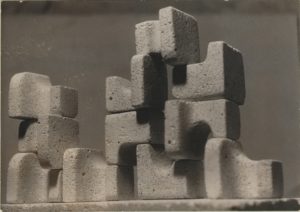

« Roger Joncourt, explorateur de la matière », une exposition conçue par l’agence

« Avant-Après » : quand l’agence retravaille des contenus fournis

L’Odet d’autrefois, axe de transport de marchandises

La station de sauvetage de Primel et son canot

L’œuvre de Ricardo Cavallo célébrée à Morlaix

Morlaix bombardée il y a 80 ans

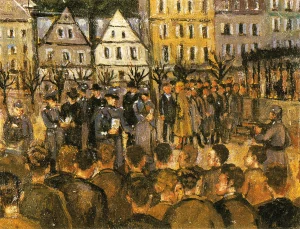

80 ans de la prise d’otages à Morlaix : la peinture comme témoignage