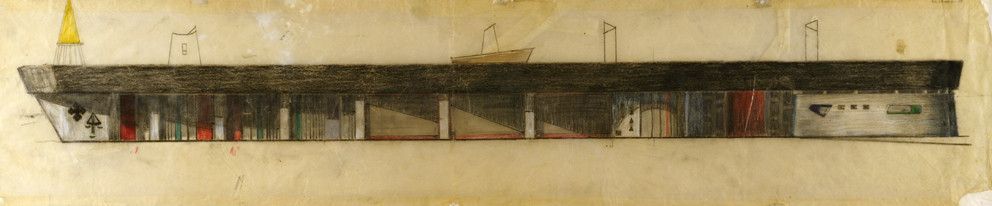

Ci-dessus, © Fonds Roger Le Flanchec. FLC/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

En prenant la route de la Corniche depuis Morlaix en direction du Dourduff, si l’on est attentif, on aperçoit, de l’autre côté de la rivière, les lignes courbes de la maison Kerautem ; parfois, on l’appelle aussi « Maison Le Flanchec », d’autres fois « Manoir de Lesenor ». Elle n’est pas très visible car elle est nichée dans une zone boisée, mais le peu qu’on en devine la rend particulièrement intrigante. Je n’ai jamais eu la chance de la visiter, à mon grand regret. Mais je la trouve admirable. Je crois que les actuels propriétaires l’ouvrent pour les Journées Européennes du Patrimoine. Ce serait une belle occasion !

Le Flanchec est un architecte résolument tourné vers le modernisme ; très influencé par le travail de Le Corbusier, d’Oscar Niemeyer ou de Franck Loyd Wright, il se détache catégoriquement de l’architecture régionaliste largement pratiquée en Bretagne dans les années 60, qui selon ses propres mots, « manque singulièrement de poésie ».

Très jeune, il découvre l’œuvre de Léonard de Vinci dont il va se nourrir et se passionne pour l’histoire de l’architecture. Il s’intéresse particulièrement au contexte des conceptions architecturales : à chaque configuration de terrain, une architecture adaptée. Et la contrainte ne lui fait pas peur. C’est même son moteur.

La maison Kerautem

Lorsque le Docteur Kerautem s’adresse à Roger Le Flanchec, il n’a pas encore de terrain pour son projet de construction. Le Flanchec va le pousser à faire l’acquisition d’un terrain difficile d’accès, perché sur les hauteurs de Locquénolé, sur l’emplacement d’une ancienne carrière, contre laquelle il compte bien appuyer le futur édifice.

Cette paroi, saine, et qui ne présente – selon lui – aucun signe d’humidité, a bien des qualités esthétiques : ses reflets bleus, violets, verts, jaunes séduisent Le Flanchec qui imagine une mise en valeur révélée par son projet d’architecture.

© Fonds Roger Le Flanchec. FLC/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

Les influences

Dans les architectures contemporaines de Roger Le Flanchec, on distingue assez clairement l’influence de Le Corbusier : formes élémentaires, couleur, jeux de lumières, fonctionnalité. On sait que les deux hommes se sont rencontrés par l’intermédiaire de Joseph Savina (ébéniste et sculpteur breton qui collabora régulièrement avec Le Corbusier) et que Le Flanchec voue à Charles-Édouard Jeanneret1 une certaine admiration.

1 C’est à partir du début des années 1920 que Charles-Édouard Jeanneret utilise pour la première fois le pseudonyme de Le Corbusier.

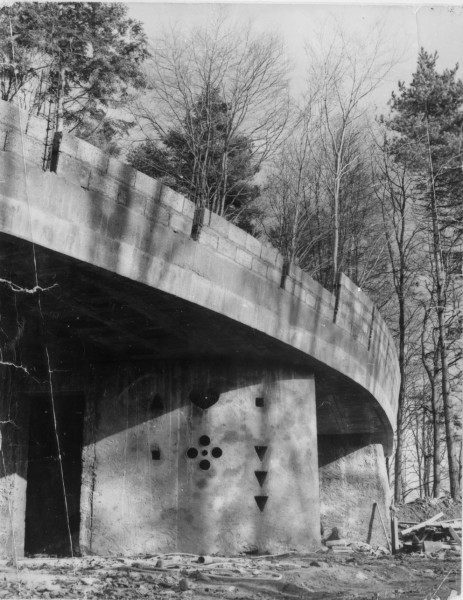

Si on s’attarde aux détails de l’architecture, on distingue d’autres similitudes entre le travail des deux architectes. Cette approche « jusqu’au-boutiste » me touche particulièrement, elle apporte à la froideur apparente du béton une touche de poésie très émouvante. J’aime beaucoup ces jeux de contrastes, ces petites formes colorées et délicates qui semblent s’inviter pour casser les préjugés.

© Fonds Roger Le Flanchec. FLC/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

Ci-contre : la villa Kerautem, encore inachevée, pendant les travaux de construction. Sur ses larges piliers, on peut observer des motifs décoratifs, éléments de détails que l’on retrouve souvent chez Le Corbusier (ci-dessous à la Cité Radieuse – Marseille)

La dimension sociale, l’accessibilité à un logement sain, beau et confortable et à toutes les commodités, autant d’objectifs chers à Le Corbusier, ne laissent pas Le Flanchec indifférent. Avec la Résidence Hélios (Trébeurden), qu’il conçoit à partir de 1950, on retrouve ce principe de « ville dans l’architecture » : magasins, bureaux, restaurant, cabinet médical viennent compléter les 24 appartements, un modèle qui n’est pas sans rappeler celui de la Cité Radieuse de Le Corbusier. Néanmoins, si la résidence de Trébeurden se veut accessible à tous, elle se positionnera davantage sur un ensemble de villégiature, vraisemblablement difficile d’accès pour les classes moyennes et populaires. Différence notoire : le commanditaire est un riche industriel (un certain Maurice Naeder, fondateur des célèbres Bijoux Maty) cherchant à investir dans l’immobilier, là où, pour la Cité Radieuse, la commande vient de l’État, dans un contexte de relogement après la Seconde Guerre mondiale.

© Fonds Roger Le Flanchec. FLC/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

© Violaine Pierret

Parmi les éléments communs aux deux architectures, le toit est bien souvent exploité. À la Villa Kerautem, cheminées et puits de lumière se matérialisent par une succession de formes qui apportent une certaine fantaisie à l’ensemble, tandis que l’imposante cheminée du chauffage centralisé (très moderne pour l’époque !) de la Radieuse achève sa silhouette avec perfection.

En découvrant la Villa Quéré de Ploumoguer, sur les hauteurs du site d’Illien, je pense davantage à l’architecture si reconnaissable d’Oscar Niemeyer, et notamment à la Maison de la culture du Havre. Et pourtant, la Villa Quéré est antérieure au volcan de Niemeyer. Le talent de Roger Le Flanchec n’avait pas besoin de celui des autres !

© Fonds Roger Le Flanchec. FLC/Cité de l’architecture et du patrimoine/Archives d’architecture contemporaine

© Violaine Pierret

En rédigeant cet article, j’ai épluché de nombreuses archives qui valorisent le travail de Roger Le Flanchec (en particulier celles de La Cité de l’architecture et du patrimoine)2 J’ai lu aussi de trop nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

L’architecture de Le Flanchec fait pourtant partie des architectures contemporaines remarquables. N’en déplaisent à certains.

2 Lieu absolument incontournable, où vous pourrez d’ailleurs visiter un appartement reconstitué de la Cité Radieuse. C’est à Paris, au Palais du Trocadéro.

Aller plus loin

Un très intéressant reportage sur la Maison Cratère de Baden, réalisé par Kub est à découvrir ici