2025 marque les cent ans de l’Art Déco, un courant artistique cher a mon cœur. De Robert Mallet-Stevens à Jacques-Émile Ruhlmann, de Paul Poiret à Tamara de Lempicka, j’aime ces compositions ordonnées et pleines de subtilités.

Ado, je lisais les aventures de Louis La Guigne ; les premiers tomes se passaient dans les années 20, on y découvrait tout un univers. Lucienne la compagne du héro était modèle chez Poiret. On voyageait dans les cabarets parisiens et berlinois. On découvrait un volet de l’histoire de l’Europe dans toute sa complexité.

Les aventures de Louis Ferchot m’ont accompagnée pendant longtemps, et avec elles celles d’autres personnages de la collection « histoire » chez Glénat, m’ouvrant sur des périodes qu’on n’étudie guère à l’école, sur une manière d’appréhender l’histoire avec nuances, en évitant les images réductrices et manichéennes.

Les années 20 ont vu le développement de l’Art Déco accompagné des ambiances festives des Années folles, mais elles constituent aussi une période complexe et ambivalente.

1919-1929 : une période fantasmée par l’émergence d’un milieu culturel libertaire

Au lendemain de la Grande Guerre, la France se relève difficilement d’un conflit long, meurtrier et destructeur. Elle compte ses morts (1,4 millions) et ses blessés (4 millions). Elle est profondément traumatisée.

L’époque est difficile : l’après-guerre ne va pas s’accompagner d’un boom des naissances comme ce sera la cas après la Seconde Guerre mondiale, les Ligues d’extrêmes droite prennent de l’ampleur, l’instabilité politique entraine de fréquents changements de gouvernements, l’avortement est lourdement condamné depuis le vote de la loi du 31 juillet 1920.

Si l’on parle souvent d’Années Folles pour désigner la période 1919-1929, on l’associe facilement à une image festive, libertaire, progressiste qui ne correspond qu’à un volet de la société. L’immense majorité vit l’après-guerre dans la douleur.

C’est dans ce contexte difficile – et peut-être en réaction à ce contexte difficile – que naît le mouvement Art Déco, un mouvement total qui va se développer dans de nombreux domaines : architecture, mode, décoration, mobilier, joaillerie, peinture, sculpture, etc. Paris est en effervescence. Le jazz fait son entrée dans les clubs de la capitale, les cabarets se développent, les femmes de ce milieu marquent leur désir de liberté en raccourcissant leurs robes, leurs cheveux, en exagérant leur maquillage. Cet élan de liberté ne laissera pas les atistes indifférents.

Un mouvement qui va laisser son empreinte dans l’histoire des arts

Le mouvement voit le jour en 1910 en France mais va s’épanouir à partir de la décennie suivante. L’architecture profite d’avancées techniques majeures ; elles vont permettre de bâtir plus vite, notamment avec le développement de la construction en béton armé, de l’acier et de pièces préfabriquées.

Sur un plan esthétique, les Arts Déco s’attardent sur les questions de symétrie, recherchent des compositions de lignes épurées, d’ornementations et de motifs géométriques très aboutis (on dirait aujourd’hui, « très graphiques » !). Les artistes recherchent leurs sources d’inspiration dans des références culturelles larges : art précolombien, Égypte ancienne1, art oriental, etc.

La Bretagne ne déroge pas à la « règle » ; on cherche à intégrer des éléments graphiques traditionnels, dans les architectures, décors, mobilier, arts-graphiques. Le mouvement Seiz Breur (les sept frères) en illustre parfaitement le propos.

1 Allez faire un saut au cinéma Le Louxor, Bd Magenta, dans le Xe arrondissement à Paris, vous en découvrirez un exemple parfait !

La chapelle Saint-Yves du Grand Séminaire de Saint-Brieuc

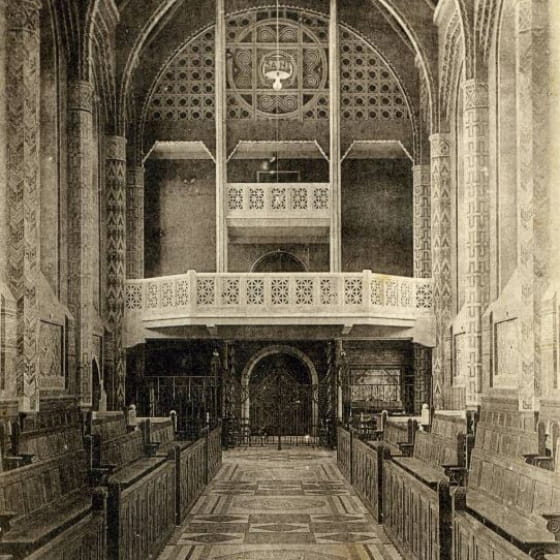

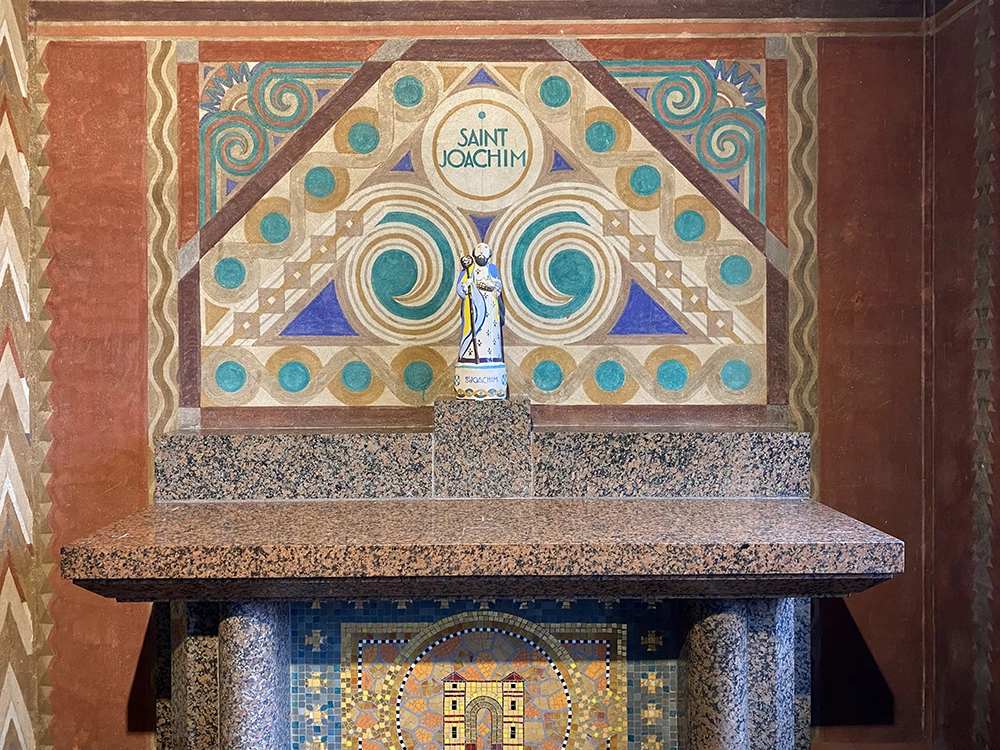

On le sait avant la visite, on s’apprête à pénétrer dans un édifice religieux. Notre perception du lieu est conditionnée par notre connaissance de son usage. Et puis, bien sûr, on reconnait le chœur, le mobilier liturgique, les stalles2, l’orgue perché sur sa tribune, autant d’éléments qu’on a l’habitude de trouver dans les édifices religieux. Pour autant, les décors, peintures, techniques rappellent davantage l’architecture civile et une culture populaire très hétéroclite.

Au premier regard, on ne retrouve pas l’iconographie religieuse habituelle. Il faut être attentif et prendre son temps pour découvrir une symbolique biblique forte, présentée par un jeu de formes répétées.

2 Sièges se faisant face, accueillant les séminaristes ou les moines.

Un travail de graphisme pour un décor riche et spectaculaire

Le chemin de croix n’est pas immédiatement visible, il nécessite d’avoir quelques clés de lecture : on perçoit la présence d’octogones et de cercles qui se succèdent de manière régulière. L’octogone (figure à huit côtés) symbole de la Résurrection (le Christ ressuscite le huitième jour) se décline jusqu’au chœur, tantôt entouré de formes linéaires, très géométriques, tantôt de formes circulaires, faisant référence à l’Éternité.

Qu’est-ce qu’un chemin de croix ?

Dans les églises, le long de la nef, on peut voir des petites scènes de la bible, qui racontent chacune un épisode de la fin de la vie du Christ, sous la forme d’une image (peinture, bas relief), généralement figurative.

Ici, un exemple de scène biblique, La Crucifixion – Église Notre-Dame de Saint-Jacques-de-la-Lande (35)

Ces compositions de formes géométriques sont complétées d’un texte qui semble apporter une légende à une image inhabituelle. Toujours court, précis, il apporte l’information essentielle. Il attire l’œil par sa forme. Le regard se pose sur une série de lettres élégantes, mixant les inspirations de son époque à quelques glyphes celtiques. Un véritable travail de typographe !

On est en Bretagne, conditionnés par une identité forte, on repère évidemment les triksell et les quadriskell, les références au noir et blanc du drapeau breton, aux motifs dits « celtiques ». Mais en y regardant de plus près, on reconnait de nombreuses références culturelles, empruntées à l’art précolombien, à l’estampe japonaise, aux tissus péruviens. Ce mélange est savoureux.

Une frise de motifs répétés de poissons guide le regard vers le chœur : la forme du poisson (autre symbole de la Résurrection) se répète dans un mouvement de vagues qui me rappellent les délicats travaux d’Hokusaï ou d’Utagawa Hiroshige issei.

Un art déco breton à la chapelle Saint-Yves ?

La chapelle Saint-Yves n’est pas une chapelle Seiz Breur, d’abord parce que ceux qui ont travaillé sur ses lignes, volumes, décors ne faisaient pas à proprement parler partie du mouvement Seiz Breur (à l’exception de Xavier de Langlais qui signe une peinture murale dans la crypte), ensuite parce que les références culturelles me semblent bien plus vastes que celles que nous offrent la Bretagne. C’est cette pluralité culturelle qui fait la richesse de cet édifice ; cette chapelle donne de la Bretagne une image d’ouverture sur le monde qui me plait particulièrement, mais aussi d’une Bretagne qui sait tirer parti de sa singularité. Une Bretagne d’équilibre, en somme.

Je vous invite à aller visiter cet édifice exceptionnel, à l’appréhender avec ces quelques clés de lectures très personnelles, mais qui, je l’espère vous donneront envie de décrypter chaque motif, chaque forme, en jouant le jeu des reconnaissances, en vous interrogeant sur leur provenance. Cette visite est une invitation au voyage.

Georges-Robert Lefort (1875-1954), l’architecte du Grand Séminaire de Saint-Brieuc, également auteur des décors peints de la chapelle.

Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Paris en 1900, il a eu une carrière très prolifique, en particulier en Bretagne. Je vous invite à aller faire un saut à Dinan pour découvrir la gare, une des rares gares Art Déco de France. Elle a été édifiée en 1931 et ses décors sont signés Odorico.

Isidore Odorico (1893-1945)

Issu d’une famille de mosaïstes italiens, Isidore Odorico apprend le métier auprès de son père qui a travaillé sur d’illustres chantiers comme l’Opéra Garnier à Paris. Quand la famille s’installe à Rennes, la Bretagne n’a aucune tradition de mosaïque ; cet art lui est totalement étranger.

Odorico laisse un témoignage prolifique de son activité en Bretagne et en Anjou.