Catégorie : Patrimoine historique

Regards sur le Château du Taureau

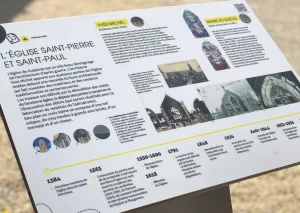

Landivisiau

Le Douvez à Guipavas

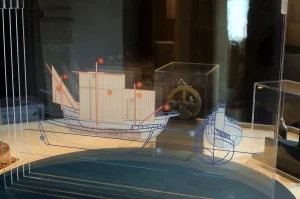

Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au 16e siècle

Ker dreger, le musée des révolutions agricoles

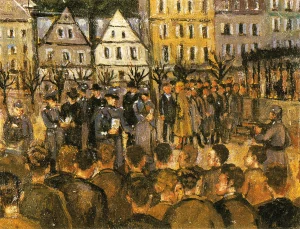

80 ans de la prise d’otages à Morlaix : la peinture comme témoignage